江苏建筑职业技术学院思想政治教育基地坐落在江苏建院大学生科技园内,基地由大学生文化素质中心、思想政治理论课教学实践基地两大部分组成,展陈面积4000余平米。设有人文之光、修身之道、中国脊梁、走向复兴四大展厅,是一座以文化展示、课堂教学、人文实践与数字体验的综合性文化展馆。

基地通过文献、文物、复原实物、虚拟仿真、互动场景等方式对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化进行综合展示。同时融入新媒体技术,结合数字化展示,打造“人文+科技”、“互动+教学”、“展厅+课堂”、“理论→实践”、“课内→课外”、“专业→全面”六大教育特色,旨在提高大学生政治思想、人文素养、陶冶艺术情操,弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,培养通专并重的高素质职业人才。

人文之光

人文之光系中华优秀传统文化展区之一。下设东方长歌与人文之光。其中东方长歌以虚拟仿真技术、实物呈现、图文并茂的方式讲述淮海大地沧桑演变、文明发展、历史人文,让学生感受徐州文化之异彩,领略其久远历史和魅力,培养区域文化自信。人文之光重点阐述中国一词来源与文化概念,展示启智民众的古圣先贤和中华民族精神凝聚的经典古籍。并从学说、文化、物质的角度对汉文化的形成与影响进行综合表述。让学生直面历史,对话先贤,畅游经典,置身两汉文化之中,感受到文化力量,汲取中华优秀传统文化育人营养、坚定文化自信,增强文化自豪感,激发传承发扬文化的使命。

修身之道

修身之道系中华优秀传统文化在个人修养方面的应用展区。下设人生八雅与守护传习。其中人生八雅以古代君子的八种雅好为导引,布置琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶等八个专题空间,以实物、新媒体技术、图文展板、互动体验等方式立体呈现君子志于道、据于德、依于仁、游于艺的修身之道。以此方式引领学生修德进业、追求高雅、涵养品行、培养情操。守护传习以展现传承至今的本地非遗文化为主,采用展示、体验、互动的方式将徐州本地看得见、摸得着、学得会、传得下的非遗文化立体呈现,树立本地文化自信,激发学生文化传承之责任担当。

中国脊梁

中国脊梁系思想政治理论课实践教学基地内设的中国共产党人的精神谱系展区。下设开天辟地、翻天覆地、改天换地、经天纬地和顶天立地五个专题区域。其中前四个专区以时间为轴,分别对应新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代所彰显出的中国共产党人的精神谱系;顶天立地对应中国共产党人精神谱系的“江苏篇章”。展区以中国共产党人精神谱系为主线,跨越百年党史,力求鼓舞青年学生弘扬光荣革命传统、赓续红色血脉,为实现中华民族伟大复兴凝聚起奋勇前进的强大精神力量。

走向复兴

走向复兴系思想政治理论课实践教学基地内设的关于习近平新时代中国特色社会主义思想的专题展区。下设领航新时代、富强中国、民主中国、文明中国、和谐中国、美丽中国六个专题区域。重在围绕党的十八大以来,党和国家建设事业取得的巨大成就,全面梳理习近平新时代中国特色社会主义思想,并从物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明五个方面展现中华民族昂首阔步走向伟大复兴之路的光辉历程。基地以让学生入脑、入心为目的,打造沉浸式情景课堂,激励广大青年学生坚定前进信心,努力成为堪当民族复兴大任的时代新人。

新闻动态

我院厚生讲堂成功举办红色故事专题讲坛

2025-12-17

我院厚生讲堂成功举办红色故事专题讲坛青春话语赋能红色精神,现场讲述引发情感共鸣2025年12月16日晚,通识教育学院厚生讲堂大讲坛在会堂成功举办红色故事专题讲座。讲座以“解锁红色故事的‘青春密码’:如何讲活红色故事”为主题,特邀全国红色故事金牌志愿讲解员、我校马克思主义学院副书记(主持工作)李楠担任主讲,为师生带来一堂生动深刻的思想浸润课。李楠结合自身丰富的讲解实践与育人经验,系统分享了讲好红色故事的方法体系。她重点阐释了如何通过“五感细节”重现历史场景,并运用“三幕式黄金叙事法”构建动人篇章,强调红色故事的讲述贵在“从心出发”,以贴近青年的语态实现精神传承。讲座现场,李楠生动演绎了获奖作品《太行奶娘》。声情并茂的讲述将现场观众带入那段峥嵘岁月,深刻展现了红色故事直抵人心的情感力量,将现场气氛推向高潮。师生们表示,讲座既有方法指导,又有情感浸润,对如何讲述和传播红色文化深受启发。本次讲座为厚生讲堂大讲坛本年度最后一场活动,标志着2025年度系列人文讲座圆满收官。全年讲座内容涵盖广泛,反响良好。厚生讲堂将继续致力于搭建优质文化育人平台,期待在新的一年为师生呈现更多精彩内容。

新闻动态

我院厚生讲堂成功举办红色故事专题讲坛

2025-12-17

我院厚生讲堂成功举办红色故事专题讲坛青春话语赋能红色精神,现场讲述引发情感共鸣2025年12月16日晚,通识教育学院厚生讲堂大讲坛在会堂成功举办红色故事专题讲座。讲座以“解锁红色故事的‘青春密码’:如何讲活红色故事”为主题,特邀全国红色故事金牌志愿讲解员、我校马克思主义学院副书记(主持工作)李楠担任主讲,为师生带来一堂生动深刻的思想浸润课。李楠结合自身丰富的讲解实践与育人经验,系统分享了讲好红色故事的方法体系。她重点阐释了如何通过“五感细节”重现历史场景,并运用“三幕式黄金叙事法”构建动人篇章,强调红色故事的讲述贵在“从心出发”,以贴近青年的语态实现精神传承。讲座现场,李楠生动演绎了获奖作品《太行奶娘》。声情并茂的讲述将现场观众带入那段峥嵘岁月,深刻展现了红色故事直抵人心的情感力量,将现场气氛推向高潮。师生们表示,讲座既有方法指导,又有情感浸润,对如何讲述和传播红色文化深受启发。本次讲座为厚生讲堂大讲坛本年度最后一场活动,标志着2025年度系列人文讲座圆满收官。全年讲座内容涵盖广泛,反响良好。厚生讲堂将继续致力于搭建优质文化育人平台,期待在新的一年为师生呈现更多精彩内容。

新闻动态

主题季|翰墨传礼:书法艺术沙龙

2025-12-12

{明礼季}墨香浸校园,笔韵颂中华。12月11日19点,通识教育学院在思想政治基地成功举办“翰墨传礼:书法艺术沙龙”主题季活动,旨在引导学生将“礼”的精神融入日常言行,营造文明有礼的校园环境。让学生深入了解“礼”字的字形演变、文化内涵及相关礼仪典故,增强对中华传统礼仪文化的认同感与自豪感。本次活动由金泉书法篆刻社主持,以校园“明礼季”为契机,以笔墨为媒传递“明礼、懂礼、守礼”的价值理念,不仅弘扬传统礼仪文化,更推动中华优秀传统文化的当代传承。活动以书写“礼”字为核心纽带,既发挥书法社的专业优势,也为校园文化注入儒雅气息。活动中,同学们不仅围绕“礼”字进行书法创作,还共同了解“礼”字的字形演变、文化内涵及传统礼仪典故,在挥毫泼墨间感悟礼仪魅力,将“礼”的精神融入日常言行的意识逐步深化。作为金泉书法篆刻社社长左思彤说,此次活动不仅营造文明有礼的校园氛围,更让同学们在书法艺术与文化学习的结合中,增强对中华传统礼仪文化的认同感与自豪感,让“礼”的文化基因在校园中持续传承。

新闻动态

主题季|翰墨传礼:书法艺术沙龙

2025-12-12

{明礼季}墨香浸校园,笔韵颂中华。12月11日19点,通识教育学院在思想政治基地成功举办“翰墨传礼:书法艺术沙龙”主题季活动,旨在引导学生将“礼”的精神融入日常言行,营造文明有礼的校园环境。让学生深入了解“礼”字的字形演变、文化内涵及相关礼仪典故,增强对中华传统礼仪文化的认同感与自豪感。本次活动由金泉书法篆刻社主持,以校园“明礼季”为契机,以笔墨为媒传递“明礼、懂礼、守礼”的价值理念,不仅弘扬传统礼仪文化,更推动中华优秀传统文化的当代传承。活动以书写“礼”字为核心纽带,既发挥书法社的专业优势,也为校园文化注入儒雅气息。活动中,同学们不仅围绕“礼”字进行书法创作,还共同了解“礼”字的字形演变、文化内涵及传统礼仪典故,在挥毫泼墨间感悟礼仪魅力,将“礼”的精神融入日常言行的意识逐步深化。作为金泉书法篆刻社社长左思彤说,此次活动不仅营造文明有礼的校园氛围,更让同学们在书法艺术与文化学习的结合中,增强对中华传统礼仪文化的认同感与自豪感,让“礼”的文化基因在校园中持续传承。

新闻动态

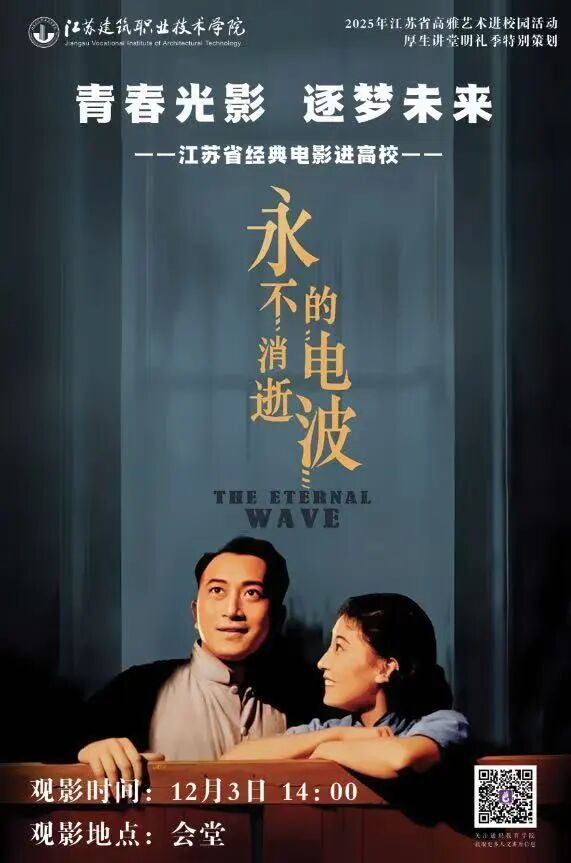

高雅艺术进校园|江苏省经典电影进高校

2025-12-02

该片以上海地下党联络员李白烈士为原型,讲述了李侠潜伏在敌占区,利用秘密电台传递情报,为革命事业奉献出生命的故事。2022年,该片获得新时代国际电影节·金扬花奖·百年百部优质电影荣誉。2025年10月,该片入选2025年中国金鸡百花电影节金鸡影展片单。泉山校区:12月3日(星期三)14:00该片讲述生活在西虹市的富翁马成钢和春兰夫妇,为了将儿子马继业培养成合格的家族接班人,决定隐藏真实财富、开启反向养娃之路的故事。2025年7月,该片获得第二届中国(沈阳)喜剧电影周观影团口碑推荐的喜剧影片。 10月,该片荣获2024-2025年度中国电影大数据暨电影频道M榜荣誉之夜年度影响力影片。观影入口泉山校区:会堂湖西校区:D2楼报告厅投稿|时淼编辑|吴崇玮审核|唐泽颖湖西校区:12月3日(星期三)18:30

新闻动态

高雅艺术进校园|江苏省经典电影进高校

2025-12-02

该片以上海地下党联络员李白烈士为原型,讲述了李侠潜伏在敌占区,利用秘密电台传递情报,为革命事业奉献出生命的故事。2022年,该片获得新时代国际电影节·金扬花奖·百年百部优质电影荣誉。2025年10月,该片入选2025年中国金鸡百花电影节金鸡影展片单。泉山校区:12月3日(星期三)14:00该片讲述生活在西虹市的富翁马成钢和春兰夫妇,为了将儿子马继业培养成合格的家族接班人,决定隐藏真实财富、开启反向养娃之路的故事。2025年7月,该片获得第二届中国(沈阳)喜剧电影周观影团口碑推荐的喜剧影片。 10月,该片荣获2024-2025年度中国电影大数据暨电影频道M榜荣誉之夜年度影响力影片。观影入口泉山校区:会堂湖西校区:D2楼报告厅投稿|时淼编辑|吴崇玮审核|唐泽颖湖西校区:12月3日(星期三)18:30